En italique, extraits de l'article.

À noter que, cette question de la complémentarité entre le soleil et le vent est rarement abordée dans les écrits ou les débats, d’où l’intérêt de cet article.

« « la complémentarité sur un mois, voire sur les mois d’une année, je m’en fiche un peu. Moi, ce dont j’ai besoin pour que mon système électrique fonctionne et ne s’écroule pas, c’est d’équilibrer l’offre et la demande - la production et la consommation d’électricité - à chaque seconde. » Trop de demande et la fréquence diminue, trop d’offre elle augmente, et si l’équilibre n’est pas respecté tout saute. Et cet équilibre doit être constant, sa moyenne mensuelle n’a aucun intérêt. »

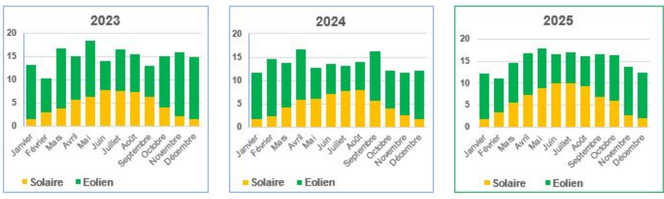

Graphique présenté par Cédric Philibert dans son post Linkedin à l’appui de son affirmation sur la complémentarité entre éolien et solaire pour la production d’électricité. À l'origine de l'article de Sylvestre Huet.

L’article de M. Huet déconstruit avec rigueur l’idée reçue selon laquelle éolien et solaire se complètent efficacement par eux-mêmes. Sur des échelles de temps pertinentes pour le fonctionnement du réseau, la complémentarité n’apparaît pas systématique, ce qui implique que l’énergie solaire et éolienne ne suffisent pas à elles seules à stabiliser un système électrique sans recours à d’autres solutions techniques — stockage, flexibilité, sources pilotables. Et, sans oublier que cette politique du « toujours plus d’ EnRi » — notamment le développement massif de l’éolien et du solaire — et l’ensemble de ses conséquences — coûts de raccordement au réseau, investissements dans les infrastructures de transport et de stockage de l’électricité, mécanismes de soutien comme les tarifs d’achat garantis ou les compléments de rémunération, dispositifs de compensation pour l’intermittence, ainsi que les frais liés au démantèlement et au recyclage des installations, etc., est financée à coups de milliards d’euros, à la fois par le contribuable via le budget de l’État et par le consommateur français à travers les taxes et contributions intégrées à sa facture d’électricité.

php