René Char, Fureur et Mystère, À la santé du serpent, XII, p.188, NRF, Gallimard, 2017

Et ce, malgré le Paradis sur terre...

La réserve du Breo, réserve paradisiaque située en Amazonie, dans la région San Martín, au nord du Pérou

La réserve naturelle du Breo : la cascade

Photos : Phima voyages

php

***

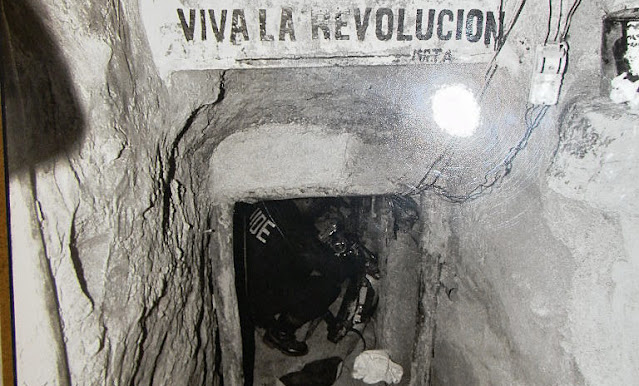

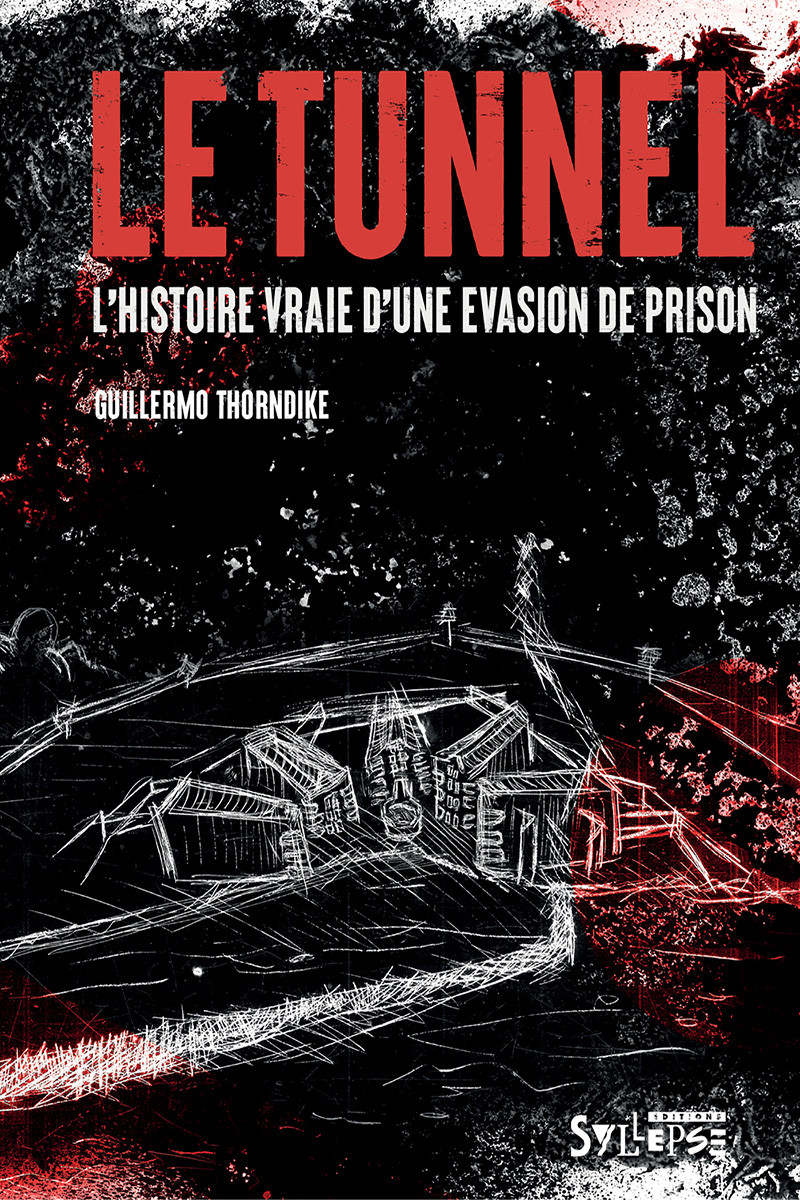

Le tunnel, ou comment 48 révolutionnaires s’évadèrent de prison

Guillermo Thorndike

2021 04 06

Guillermo Thorndike, Le Tunnel. L’histoire vraie d’une évasion de prison, Paris, Syllepse, janvier 2021.

Présentation du livre

Le 9 juillet 1990, Víctor Polay Campos et 47 membres du Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru (MRTA) s’évadent d’une prison de haute sécurité à travers un tunnel long de plus de 300 mètres. Ce tunnel, creusé depuis l’extérieur de la prison, a mobilisé des dizaines de « taupes » qui, dans le plus grand secret, ont vécu dans les entrailles de la terre pendant des mois et des mois. Peu après l’évasion, le MRTA fait appel au journaliste et écrivain péruvien Guillermo Thorndike pour raconter cette histoire. Journaliste respecté, auteur de récits historiques sur les mouvements révolutionnaires au Pérou, d’enquêtes, écrivain au style très affirmé, l’auteur va livrer un récit puissant de cette aventure.

À la fois roman vrai de la préparation minutieuse de cette évasion, des efforts hors du commun nécessaires à son aboutissement, mais aussi évocation puissante du Pérou de ces années de conflit et de guérilla, de tortures et de prison, Le Tunnel s’inscrit dans la tradition de la crónica latino-américaine mais aussi dans celle, plus large, de la non-fiction littéraire et du nouveau journalisme. Genre consacré dans les pays anglo-saxons, avec de grands noms comme ceux de Truman Capote, Gay Talese ou encore Tom Wolfe, mais aussi dans toute l’Amérique latine, il commence à s’installer dans le paysage littéraire français.

Des maquis de la guérilla aux sommets andins, en passant par les rues de Lima et les murs de la prison de Canto Grande, Le Tunnel se veut fidèle à la réalité. Le récit rend hommage à ces hommes et à ces femmes en invitant à une exploration littéraire teintée de réalisme magique de cette histoire de terre, de larmes, de sang, mais aussi d’espoir, de courage et d’amour.

***

La guerre

La région de San Martín, dont les vertes ondulations mènent des contreforts andins jusqu’aux grands fleuves de l’Amazonie, est un des endroits de la planète qui s’apparente le plus au paradis sur terre. Une île de prospérité entourée de contrées infernales : au sud, les vallées où l’on cultive la coca ; à l’est, la forêt vierge ; au nord et vers le levant, les passages contrôlés par des armées de bandits et de narcotrafiquants ; à l’ouest, une cordillère sombre et acérée d’où s’abattent des tremblements de terre. Beaucoup de gens qui ne faisaient que passer étaient restés à San Martín. En dépit des rigueurs du climat de la jungle, villages industrieux, bonnes récoltes et nouveaux chemins se succèdent. De paisibles rivières baignent ses vallées, irriguant des lagunes rizicoles ou alimentant la furieuse croissance de pâturages dans lesquels viennent se nourrir de vastes troupeaux de zébus. Entre la cordillère et les terres basses s’intercalent des bois et des prairies au climat tempéré, encore inhabitées, à l’aspect régulier et soigné de parterres ; et, d’une vallée à l’autre, émergent des villes tumultueuses, patriotiques, commerçantes, dont les quais et les marchés semblent destinés à une perpétuelle activité.

Vers la fin de l’année 1987, le paradis terrestre n’était pas satisfait de son sort d’arrière-boutique du Pérou. À la merci d’intérêts divers, la région subissait les effets de la guerre de la coca, une épidémie de banditisme, la corruption et les abus de pouvoir, l’imposition de prix extrêmement bas pour les produits agricoles, une série de récoltes perdues et des petits entrepreneurs ruinés. À Tabalosos, entre la ville principale, Tarapoto, et la capitale, Moyobamba, les paysans entreprirent une grève. Emportés par les discours, ils eurent l’audace de bloquer la route. La Police nationale considéra qu’il s’agissait d’une insurrection et rétablit la circulation en ouvrant le feu. On dénombra six morts à Tabalosos. Le 8 octobre 1987, vingt ans après la mort au combat du Che Guevara, une petite force de guérilla fit son entrée à Tabalosos, neutralisa les effectifs de police et prit le contrôle de la route et de plusieurs camions remplis de vivres. La distribution de nourriture fut suivie d’une assemblée populaire au cours de laquelle se présentèrent les rebelles dans leur uniforme vert olive. Ils faisaient partie de la guérilla Túpac Amaru Libertador.

Moins d’une semaine plus tard, une autre unité de guérilla s’empara de Soritor, un village à une quinzaine de minutes de Moyobamba, la capitale de San Martín, où était installée une importante garnison militaire. Le MRTA apparaissait et disparaissait par le nord de la région, plus rapide que les forces gouvernementales qui optaient pour la lenteur jusqu’à ce qu’elles aient estimé la taille de l’adversaire. Les tupamaros sondaient le territoire, jaugeaient la détermination des autorités. Comme à son habitude, la direction nationale prenait la tête de la guérilla. Avant de pénétrer dans Tabalosos, le mystérieux chef du MRTA avait visité un camp d’entraînement dans les montagnes, inspectant ensuite les bases d’appui à la guérilla à San Martín. Les tupamaros se présentaient désormais à visage découvert. Le chef exigeait de ses combattants une apparence irréprochable. Certains protestaient, ils voulaient se laisser pousser la barbe comme les Cubains dans la Sierra Maestra. Le chef se montra inflexible : à leur époque, les rasoirs jetables n’existaient pas. Il voulait les voir rasés, l’uniforme propre, les bottes reluisantes. Chaque assemblée populaire devait être une fête et les gens assistaient aux célébrations bien mis, avec leurs habits du dimanche et la peau qui sentait le savon et l’eau fraîche.

Pour le MRTA, l’élan initial du gouvernement d’Alan García s’était épuisé. Il avait débuté comme une grandiloquente fusée présidentielle qui avait brillé dans les hauteurs des cieux républicains avant de se retrouver au milieu du vide. L’extraordinaire popularité du jeune président s’était effondrée en 1987, après sa brusque tentative de nationaliser le secteur bancaire. Les « douze apôtres » de l’entreprise privée qui avaient été aux côtés de García depuis le début de son mandat prirent alors la tête d’une opposition colérique dont ils confièrent la vedette au romancier Mario Vargas Llosa. Les propriétaires des banques se retranchèrent dans leurs châteaux pour livrer bataille, en rébellion ouverte, échangeant des coups avec la police pendant que leurs avocats multipliaient les plaintes et les recours devant les tribunaux. Au cours des mois qui suivirent, un implacable esprit anarchique sembla se propager. Au plus fort du désordre, des policiers en grève se rendirent devant le palais présidentiel et tirèrent des coups de feu en l’air. Pendant ce temps, se préparait le premier congrès de l’Assemblée populaire nationale, auquel s’étaient engagés à assister des centaines de syndicats, de fédérations ouvrières et paysannes, les étudiants et une partie des fonctionnaires. Le MRTA devait asséner un coup puissant au gouvernement aprista.

Au Pérou, les distances sont trompeuses. Tout est toujours plus loin qu’il n’y paraît. Rien n’est véritablement plat, les lignes droites n’existent pas, il est impossible de raccourcir les voyages. La terre gonfle d’en bas, empilant les montagnes les unes sur les autres. Les cols ne fracturent l’horizon que pour le démultiplier. Le pays croît de cette façon, se superposant souvent à lui-même, de sorte qu’il faut l’escalader pour avancer, puis descendre et remonter d’innombrables fois le long de sa géographie dentelée. Rapidement, les guérilleros apprirent à se déplacer à des échelles démesurées. Leurs marches ne prenaient plus des jours, elles exigeaient des semaines. C’est au mois d’octobre 1987 que la guérilla Túpac Amaru Libertador prit la route du sud. Elle ne parvint pas à traverser une chaîne de montagnes avant la date prévue. Le 5 novembre, elle aperçut Juanjuí au loin, deux jours après ce qu’elle avait envisagé.

Ville de trente mille habitants, Juanjuí était une capitale de province, dotée d’un statut de sous-préfecture, d’un aéroport avec des vols directs vers Lima, d’un hôpital spécialisé en maladies tropicales et de forces de police comptant plus de cent hommes qui n’envisageaient pas qu’on puisse les attaquer. Une ville restait une ville. Dans leur solitude, quelque chose protégeait ces petites métropoles andines. Ce qui se produisait dans les étendues environnantes ne comptait pas vraiment. L’absence de témoins contraignait à oublier les crimes les plus atroces. À découvert, tous étaient faibles, l’illusion du Pérou autoritaire se décomposait. À l’inverse, une capitale de province se sentait invulnérable. Dans chaque bâtiment public, l’écusson de la République et le portrait d’Alan García rappelaient l’existence du gouvernement. À midi et à minuit, les programmes de télévision transmis par satellite s’interrompaient et cédaient la place à l’hymne national. Le Pérou officiel, lui, ne s’était pas interrompu. Il était toujours aux commandes, avec ses fanfaronnades et ses hiérarchies intactes. Comme à son habitude, ce pays alla se coucher tard, épuisé par sa noce quotidienne dans les bars et les bordels. L’assaut des guérilleros le prit par surprise.

Le chef du MRTA donna l’ordre de commencer l’opération à l’heure prévue : quatre heures et demie du matin, le 6 novembre 1987, deux jours après l’anniversaire de la mort de Túpac Amaru. Au même moment, les tupamaros attaquèrent les garnisons de la Garde civile, de la Police technique, de la Garde républicaine, les guérites qui contrôlaient l’accès aux routes, les postes de communication et l’aéroport. Une heure plus tard, le MRTA avait pris le contrôle de la ville tout entière.

La garnison de Juanjuí préféra se rendre. Seule une poignée d’hommes opposa une véritable résistance. D’autres changèrent de vêtements pour prendre la fuite. La population elle-même indiqua où ils se cachaient. À la surprise des guérilleros, une foule furieuse dénonçait les abus et l’extorsion pratiqués par la police et chaque fois qu’un garde était découvert et capturé, on entendait s’élever des voix accusatrices. Criminel ! Tuez-le, tuez-le ! Quand l’assemblée populaire s’ouvrit et que les guérilleros réprimandèrent publiquement les policiers faits prisonniers, les voix réclamèrent un peloton d’exécution. Ces agents n’avaient pas de dette de sang à l’égard du peuple, durent expliquer les tupamaros. Il n’y avait pas de raison d’exécuter qui que ce soit. À l’avenir, ils devraient se comporter de façon honorable, car la guérilla se montrerait vigilante et implacable avec les récidivistes. À l’hôpital, les médecins exigèrent des garanties. Le petit peuple voulait mettre à mort les racketteurs en uniforme. Le MRTA plaça des sentinelles pour protéger les blessés du gouvernement.

En un clin d’œil, le pouvoir était passé des mains du gouvernement à celles de la guérilla. Quand les tirs cessèrent, les tupamaros se servirent de haut-parleurs pour annoncer que Juanjuí avait été libérée, que le MRTA allait garantir l’ordre public et que la population était invitée à participer à l’assemblée. En regardant à travers leur porte, par quelque interstice, ou au coin des rues, le voisinage avait été témoin de la fin des combats. Les rebelles avaient l’air beaucoup plus jeunes et minces que les gardes de la garnison. Aucun n’avait hésité. Ils attaquaient leurs ennemis frontalement. Tout en protégeant la vie des blessés et de ceux qui se rendaient. En plein combat, un des dirigeants tupamaros avait mis à l’abri un officier et deux sous-officiers de la Police technique grièvement blessés. Un jeune officier, dont la chair d’un des bras était à vif, avait décliné son identité, croyant sans doute qu’on allait l’achever. Lieutenant James John Crisolini, lâcha-t-il hors d’haleine, ne me tuez pas, je suis le fils du général John Caro. Le général était un des chefs de la police. Ne t’en fais pas, fiston, tu vas t’en sortir, lui répondit le guérillero massif qui le jeta sur son épaule au milieu du claquement des coups de feu. Alors qu’ils se dirigeaient vers l’hôpital, le jeune homme le reconnut. Vous êtes Néstor Cerpa, dit-il, le dirigeant syndical. Cerpa se contenta de sourire. Il le confia aux médecins à temps pour sauver son bras.

Tout Juanjuí semblait avoir afflué vers l’assemblée. Depuis les toits, les guérilleros surveillaient la foule rassemblée sur la place principale. D’autres s’étaient installés dans un kiosque, où le chef du MRTA expliqua les objectifs de la révolution. Les visages de ces garçons en uniforme vert olive reflétaient un profond sérieux. Un instant auparavant, ils avaient risqué leur vie. Et maintenant, avec la prise de la ville, l’armée tout entière se lancerait à leur poursuite. Devant eux ne s’étendait qu’une vaste jungle. D’autres tupamaros s’adressèrent à la foule. Le MRTA, disait l’un d’entre eux, était l’expression d’une idéologie de l’action et d’un profond sentiment d’amour. La cause qu’il servait était la vie. Un révolutionnaire pouvait commettre des erreurs mais jamais renoncer à sa quête de justice. Ils appelaient à la rébellion et à lutter pour les plus faibles, car sans justice il ne pouvait y avoir de paix. Ils étaient animés par un sentiment d’amour. La haine était passagère. La haine pouvait être satisfaite. On pouvait se venger. Seul l’amour leur semblait être un sentiment inépuisable, capable de générer un mouvement continu de sacrifice, de persévérance. Le MRTA ne torturait pas, n’achevait pas les blessés, il respectait la vie des prisonniers. Il ne renonçait pas à sa supériorité morale. Les tupamaros n’abattaient personne d’une balle dans le dos simplement parce qu’il était en désaccord avec eux. Ils ne pénétraient pas dans les communautés pour tuer des paysans en masse parce qu’ils étaient opposés au MRTA. Cela reviendrait à renier leur condition de révolutionnaires et devenir des assassins, se transformer en une implacable machine à broyer des innocents. Le Pérou, rappelait l’orateur, était en train de semer les graines de sa propre destruction, d’incuber ses futurs assassins. Savaient-ils ce que signifiait de créer des organisations uniquement vouées à donner la mort ? Que pouvait-on attendre de ces machines assassines ? La police, le Sentier lumineux, quand s’arrêteraient-ils ?

À neuf heures et demie, le MRTA amorça son repli en utilisant une caravane de véhicules réquisitionnés. Il laissait derrière lui une ville figée, aux moyens de communication coupés, dans laquelle aucune instance gouvernementale ne semblait oser rétablir son autorité. La profonde sensation de vide allait se prolonger tant que tarderait la réaction des militaires. Le MRTA confia ses prisonniers au prêtre et aux religieuses de Juanjuí. Aussi soudainement qu’ils étaient arrivés, les guérilleros s’en allèrent.

Ils n’étaient pas pressés. La colonne était bien organisée. À Juanjuí, ils s’étaient emparés de plus de 30 fusils et près de 70 pistolets-mitrailleurs. Quand les éclaireurs et l’avant-garde pénétrèrent dans le village de San José de Sisa, les gens les attendaient. Le reste de la colonne fit son entrée à la tombée du jour. La population elle-même avait organisé une assemblée et une veillée culturelle. San José de Sisa les invitait à manger. Les femmes avaient préparé un véritable banquet. C’était une fête. Ce même soir, ils furent rejoints par une équipe de journalistes de télévision. Grâce aux transmissions radio, le chef du MRTA était au courant des réactions du gouvernement à Lima. Devant les caméras, Alan García avait relativisé l’importance de la perte momentanée de Juanjuí. Il évoquait des groupes de narcotrafiquants qui fuyaient la Police nationale. Le chef de la guérilla décida de recevoir personnellement les journalistes de Lima. Ils étaient, bien entendu, libres de prendre toutes les images qu’ils voudraient. Là-haut, dans les montagnes, ils n’avaient rien à cacher. Souriant, il les laissa filmer et photographier son visage.

Le chef du MRTA se montrait pour la première fois. C’était un homme mince, brûlé par le soleil, et dont les traits rappelaient ses ancêtres de Cuzco et ses ascendants chinois. Il allait avoir trente-sept ans. Son véritable nom était Víctor Polay, son nom de guerre, « comandante Rolando ». En arrière-plan de l’interview, on apercevait le village et les rebelles qui fraternisaient. Polay résuma l’histoire du parti et souligna ses différences avec la gauche « légale » et avec le Sentier lumineux. Ses déclarations recelaient plusieurs surprises. Le MRTA était un instrument de lutte, pas une fin en soi. Le parti serait satisfait quand auraient été accomplies d’indispensables transformations de la société péruvienne. Dans tous ses manifestes et propositions, le MRTA appelait à l’alliance la plus large possible avec les secteurs démocrates et patriotes comprenant la nécessité de profonds changements pour le salut du pays. Une alliance, un front populaire… mais avec qui ? Avec les membres des forces armées et de la police pas encore contaminés par le vaste processus de corruption, avec la base aprista continuant de s’identifier aux luttes populaires. Avec la majorité chrétienne. Avec les nationalistes qui avaient soutenu le général Velasco Alvarado. Il ne restait d’autre voie que celle de l’unité populaire, nationaliste et tiers-mondiste. Il en allait de la survie du pays. Le Pérou se préparait à rentrer dans le 21e siècle parmi les dernières des nations sous-développées. Les tupamaros proposaient le « sauvetage » de tous, de donner une place à chacun en conservant ce que chaque position pouvait avoir de positif. Quant au Sentier lumineux, il était probable qu’il se développe. Mais sa stratégie n’était pas viable et était promise à l’échec. Le modèle senderista s’avérait exclusif et excluant. Il n’était pas acceptable, ni au Pérou ni où que ce soit sur terre. Humainement, c’était impossible.

Le chef du MRTA rappela que son parti avait décrété une trêve quand Alan García avait accédé à la présidence. Ils n’avaient pas suspendu leurs actions à la suite de négociations avec l’ APRA [Alianza Popular Revolucionaria Americana, Alliance populaire révolutionnaire américaine] ou parce qu’un quelconque accord aurait été conclu. Le pays s’acheminait vers la guerre et en tant que révolutionnaires, la première responsabilité des tupamaros était d’éviter la guerre et pas d’y pousser, tout en restant fidèles à leur engagement pour la transformation du Pérou. Sans justice, pas de paix. La paix devrait être le fruit de la justice sociale. On était en train de passer d’une guerre clandestine à une guerre ouverte. S’ils pouvaient apaiser des tensions à travers le dialogue et des propositions politiques, il était de leur devoir d’essayer. Le MRTA ne serait jamais un obstacle à une paix authentique.

En dépit de la trêve, en dépit de tout, une rivière de sang traversait le Pérou. Le chef du MRTA ne se montrait pas optimiste. Et si la profonde blessure péruvienne ne parvenait pas à cicatriser ? Les généraux qui proposaient un massacre de grande ampleur ne manquaient pas. Liquidez un demi-million de Péruviens et c’en est fini de l’insurrection. Liquider qui ? Tout le monde. Les mécontents, les radicaux, les syndicalistes, les suspects. Et leurs parents, leurs amis, les amis de leurs amis. Un demi-million de personnes ne représentait que deux pour cent et demi de la population. Rien du tout. Quelque chose d’insignifiant. Leur logique était autre. Mais la subversion, avec toutes ses erreurs, avec les atrocités commises par le Sentier lumineux, avec tous ses orphelins et ses veuves, la subversion était l’expression d’une société déterminée. Tant que les problèmes sociaux ne seraient pas résolus, celui de la violence ne le serait pas non plus. Le MRTA pouvait bien disparaître. Ils pouvaient tuer le MRTA tout entier, de nouveaux insurgés apparaîtraient. N’avaient-ils pas tué Túpac Amaru, Rumi Maqui, Atusparia, De la Puente ? Et désormais le MRTA se tenait devant eux, le retour de l’insurrection, l’histoire inachevée.

Polay parlait avec aisance et assurance. Qui était-il ? D’où sortait-il ? Quel était son passé ? La vie de Polay était aussi une surprise pour les Péruviens. De la même génération que le président Alan García, leurs vies s’étaient croisées vingt ans auparavant avant de s’opposer dans la quête de destinées différentes pour un même pays. Tous deux venaient de familles apristas [d' Aprisme, courant politique de la gauche péruvienne] Le père de Polay avait été l’un des fondateurs de l’ APRA en 1930. Celui de García avait été proche de son dirigeant, Haya de la Torre, depuis les premières persécutions un an plus tard. Leurs mères avaient toutes deux dû élever leurs enfants seules, pendant que leurs époux étaient en prison. Le vieux Polay et le vieux García avaient connu ce qu’il y avait de pire dans les prisons péruviennes. Ils avaient été torturés. Ni l’un ni l’autre n’avait parlé. Leurs fils avaient été préparés par le parti à en devenir de futurs dirigeants. L’un et l’autre se rappelaient bien l’époque où ils s’étaient retrouvés en Europe. Un destin encore indéchiffrable les fit atterrir tous deux dans la même université espagnole. Ensemble, ils partirent travailler à Genève, où ils creusèrent des tranchées. C’est à Paris que surgit la discorde. L’histoire fit d’eux des rivaux.

Tandis que le gouvernement rassemblait une force militaire de 5 000 hommes qu’il lancerait à leur poursuite, les tupamaros suivaient méthodiquement leur itinéraire dans la vallée de Sisa. Les villages envoyaient des émissaires pour les inviter. Des volontaires allaient à leur rencontre et portaient les armes et l’équipement de la guérilla. Ils se tenaient au bord de la route pour leur offrir des boissons fraîches. En arrivant dans les hameaux de San Martín, le MRTA tombait sur les maires et les conseillers municipaux qu’on avait regroupés là. Les paysans s’expliquaient : nous les avons convoqués pour qu’ils rendent des comptes. D’autres journalistes arrivèrent. Il y eut des tournois sportifs, au cours desquels la guérilla joua au football contre les équipes locales. Et on dansa, deux nuits consécutives. Puis vint l’heure de partir. Tout autour de la vallée, les militaires se préparaient à les assiéger.

Quatre éclaireurs du MRTA furent trouvés morts, transformés en bouillie à coups de crosse. Les paysans leur apprirent qu’ils avaient été capturés par l’armée. Avant de déjouer le siège, le chef du MRTA donna l’ordre de tendre une embuscade aux troupes lancées à leur poursuite. Le combat permit de récupérer plus d’armements et paralysa leurs poursuivants. Puis la guérilla Túpac Amaru Libertador s’évapora par un enchevêtrement de sentiers invisible depuis les airs.

Rapidement, ils apprirent à déjouer le harcèlement de ceux qui les chassaient à bord d’hélicoptères. Ceux-ci ne descendaient pas à moins de 500 mètres, pour rester hors d’atteinte des tirs depuis le sol. À cette hauteur, les pilotes et les observateurs ne parvenaient qu’à détecter des couleurs qui n’étaient pas celles de la jungle ou tout ce qui était en mouvement. Quand les hélicoptères approchaient, la colonne du MRTA s’arrêtait. L’immobilité totale les rendait invisibles. Parfois, les guérilleros parvenaient à distinguer le visage de leurs ennemis. Pour gêner la poursuite, ils semaient derrière eux des pièges explosifs. Au bout de trois jours, ils n’avaient plus de vivres. Ils devaient encore marcher deux semaines pour atteindre la base à partir de laquelle ils se disperseraient. Ils se relayaient en tête pour dégager le sentier. Chacun d’entre eux portait quinze kilos d’équipement. Polay changea de plan. Au sixième jour, il les voyait s’effondrer. Des guérilleros disciplinés semblaient perdre la raison tandis qu’ils pourchassaient les guenons pour leur prendre leurs petits. Les petits singes constituaient un mets prisé dans la jungle. Un après-midi, des « Vive la révolution » retentirent. Le commandant découvrit que ses guérilleros égorgeaient un malheureux tapir. Tout disparaissait dans les marmites insurgées : des primates, des tatous, des capybaras, des lamantins d’Amazonie, des rats épineux, de succulents pécaris, de très appréciées couleuvres, de mortelles vipères, des shushupes [1] qui poursuivaient les tupamaros avec une férocité canine. Le chef du MRTA finit par donner l’ordre à la colonne de s’arrêter. Il envoya deux escouades de vétérans chercher de la nourriture à la base. Ils ne reprendraient la route que quand tous seraient rétablis.

Ils campèrent là où la jungle s’épaississait, harcelés par des essaims d’insectes, trop faibles même pour surveiller l’horizon. Ils étaient montés et descendus dans cette immensité verte, s’enfonçant jusqu’aux genoux dans une fange épaisse dans laquelle fermentaient des restes de végétation. Parfois, la terre s’élevait, couverte de feuilles pourries, et ils devaient la gravir à bout de forces, glissant et remontant, pour arriver en haut et tomber dans des ravins cachés par de prodigieuses fougères. Ils étaient couverts de contusions et de coupures, mordus par de répugnants nuisibles. Les plus forts montaient la garde. Polay inspectait en silence ses guérilleros exténués. Ils voulaient se lever quand il s’approchait, faire le salut militaire. Combien de temps durerait la faim ? Elle peut durer toute la vie, lui avait dit le paysan Antonio Meza à Satipo, quand Polay revint d’Europe en 1975. Ils parlaient des paysans déguenillés de la région, ceux que le gouvernement avait expulsés de leurs terres pour avoir sympathisé avec les guérillas en 1965. Meza lui-même avait souffert de la faim pendant quarante ans. Il s’enrôla dans la guérilla Túpac Amaru sous les ordres de Guillermo Lobatón. Il avait été fait prisonnier après l’embuscade de Yahuarina, au cours de laquelle les rebelles vinrent à bout d’une colonne de policiers. Il ne s’expliquait toujours pas pourquoi il était toujours vivant. D’autres avaient été fusillés ou balancés d’avions en vol dans d’inaccessibles lagunes andines. Quand Polay vivait dans l’humble demeure de Meza, tous deux réorganisaient le MIR à Satipo. Les paysans de la région continuaient de partir à la recherche de Lobatón, le croyant perdu dans la montagne. Il était impossible de leur expliquer qu’il avait été tué le 7 janvier 1966 au fleuve Sonomora. Peut-être les paysans avaient-ils raison, peut-être ne pouvait-on pas fusiller les légendes. Sur toutes les routes des Andes, les camions arboraient des garde-boue en caoutchouc avec le visage du Che Guevara en couleurs fluorescentes. Ils n’avaient pas réussi à le liquider. Chaque matin, dans la région reculée de Madre de Dios, des femmes silencieuses venaient fleurir la tombe du poète guérillero Javier Heraud. Il s’obstinait à vivre. Le cheval blanc de Túpac Amaru galopait toujours dans les gorges andines, faisant trembler la terre à son passage. Les paysans murmuraient : voilà l’Inca. Ils n’étaient pas seulement vivants. Ils devaient revenir. De plus, à Satipo, Polay avait appris que le sang de toutes les insurrections se transmettait par les veines de certaines lignées. Meza avait combattu avec la guérilla de Lobatón. Son père avait participé aux insurrections paysannes des années 1930. Son grand-père avait été, lui aussi, un rebelle à cheval, un bandit pour le gouvernement qui l’avait pourchassé dans les années 1920. L’histoire ne fournissait que le fil. Ceux qui la tissaient, en chair et en os, étaient des hommes et des femmes, avant que leurs enfants ne prennent la relève, et les enfants de leurs enfants. Ici même, dans la colonne exténuée, arrêtée au beau milieu de la jungle, le guérillero Orlando Dorregaray se souvenait de son père fugitif, condamné à mort après les insurrections populaires des années 1930. Son grand-père avait été emprisonné parce qu’anarchiste. Le père de son grand-père avait chevauché sous les ordres de son cousin Andrés Avelino Cáceres pendant la stupéfiante campagne de La Breña [révolte contre les armées chiliennes d'occupation, 1881-1883, menée par le général Andrés Caceres. Celui-ci organise la résistance et conduit une guérilla en mobilisant la population agricole]. Le grand-père de son grand-père avait perdu une jambe à l’âge de quinze ans en combattant pour l’indépendance. Selon Meza, si l’on posait la question, on se rendait compte que beaucoup de Péruviens descendaient non seulement de l’insurrection des années 1970 mais aussi de la résistance à la dictature du général Odría dans les années 1940, des insurrections apristas des années 1930, des mouvements paysans des années 1920 ; et si l’on remontait encore plus loin, on trouverait les mêmes sangs versés lors des soulèvements d’ Atusparia et d’ Ucchu Pedro et encore avant pendant les guérillas de l’indépendance, et, presque effacé par la brume des siècles, pendant la grande insurrection de Túpac Amaru et Micaela Bastidas.

La faim des guérilleros dura onze interminables jours.

Quarante d’entre eux furent piqués par les taons et connurent la douloureuse incubation de vers que l’on ne pouvait expulser qu’en les imbibant de jus de tabac. Vingt-six autres contractèrent la lèpre des montagnes. Tous souffrirent de diarrhées, presque tous de paludisme. Enfin, les rations et les médicaments arrivèrent. Le déluge universel les attendait. La saison des pluies était en avance, avec des précipitations qui duraient jusqu’à vingt-quatre heures. Ils ne voyaient pas le soleil. Le ciel ne se dégageait que la nuit. Pour dormir, ils creusaient une tranchée et au milieu formaient un monticule pour y poser leur sac à dos et leur fusil. Au-dessus du hamac, ils tendaient une bâche en guise de toit incliné. Puis ils se re-cro-que-villaient, se séchant dans un minuscule espace autour duquel s’abattaient les eaux tombant du ciel.

Intacte, la guérilla atteignit sa base. Là, elle se divisa en de multiples escouades. Le premier front du MRTA avait été ouvert.

*

Illustration : photo Oscar Medrano, Revista Caretas.

Note

[1] Grand serpents venimeux d’Amérique du Sud.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire