Quelque soit la destination choisie pour émigrer, il

n'est pas inutile de rappeler quelques généralités couramment admises

quant aux raisons qui poussent l'être humain à se déraciner (1).

Une migration humaine est le changement de lieu de vie d'individus. C'est un phénomène aussi ancien que l' humanité.

Les relations privilégiées qu'entretenaient la France avec ses

anciennes colonies ont entrainé des flux migratoires qui sont restés

modérés.

Les migrations sont souvent qualifiés d'économiques ou de politiques.

Quand on a énoncé ces principes, et en tant que Haut-Marnais, le pays

de destination qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est la

Nouvelle France, c'est-à-dire le Canada, l' Acadie et la Louisiane, de

1534 à 1763, avec pour personnage principal la langroise Jeanne Mance [co-fondatrice de Montréal, fondatrice et administratrice de l’Hôtel-Dieu

de Montréal]

. Puis,

au XIXe siècle, le Mexique avec nos voisins chanitois [habitants de

Champlitte, Haute-Saône] partis fonder Jicaltepec, dans la région

de Vera Cruz, et s'implanter à San Rafael, de 1833 à 1862.

Si des Français se sont installés en Cochinchine en 1862-1863, il semble y avoir eu très peu de résidents d'origine haut-marnaise, mis à part quelques religieux. Le principal pays d'émigration qui a concerné nos compatriotes du XIXe siècle, c'est l' Algérie. En 1830, Charles X conquiert Alger, mais l'émigration haut-marnaise ne commence que vers 1845 avant d'être organisée en 1848 pour coloniser la Mitidja (2). C'est de l'émigration choisie et organisée. Elle attirera au moins 12 284 Haut-Marnais. Cette donnée quasi-officielle résulte des secours financiers et des avances effectués par les communes ou les villes aux émigrants à destination de l' Algérie. Sur ces 12 284 personnes aidées financièrement, 5 736, soit plus de 45%, concernent le secteur de Langres, donc le sud haut-Marnais.

Plaine de la Mitidja vue depuis le Mausolée royal de Maurétanie Yelles, CC BY-SA 3.0

À la lecture de ces quelques statistiques, on voit qu'il n'est pas inutile de limiter la portée des généralités énoncées en préambule, ce

qui se vérifie également lors de l' étude des raisons qui poussent nos

compatriotes à partir parce que les migrations peuvent être à la fois

économiques et politiques, comme nous le verrons un peu plus loin.

Concernant les Etats-Unis, ce n'est pas de l' émigration organisée. Dès

lors, il y a très peu de documents aux Archives départementales. Ceci

n'a rien de surprenant puisqu'il est couramment admis que ce sont des

Allemands et des Alsaciens-Lorrains qui sont massivement partis s'y

installer au XIXe siècle. D'autre part, aucun livre sur l' histoire de

la Haute-Marne ne parle de départ groupé vers les Etats-Unis si ce n'est

Jean Carnandet [bibliothécaire de la ville de Chaumont], en 1860, dans

sa Géographie historique de la Haute-Marne (3), qui écrit qu'à Serqueux,

40 personnes ont quitté le pays en 1853 pour aller en Californie, au

moment de la ruée vers l'or.

En étudiant les passeports

conservés aux Archives départementales de Haute-Marne, on s'aperçoit que

quelques-uns sont délivrés à des marchands ou à des notables, pour des

voyages d'affaires ou des voyages d'agrément. Sur les 35 passeports

délivrés en moyenne chaque année, on voit bien que les villages du sud

haut-marnais sont surreprésentés, notamment vers 1830-1835 et vers

1850-1855. Les passeports n'incitent pas à croire qu'il y ait pu avoir

une réelle émigration dans le but de s'établir aux Etats-Unis, et encore

moins une émigration de nécessité.

Essayons donc, à partir

d'extraits biographiques et plus généralement de tranches de vie, de

comprendre les différentes raisons qui poussèrent nos compatriotes à

franchir l' Atlantique.

I - Une immigration de nécessité

Définissons tout d'abord ce que sont une colonie et un colon. À la définition du mot "Colonie" correspondent deux sens :

- Territoire occupé par une nation en dehors de ses propres frontières.

Elle l'administre et le maintient dans un état de dépendance ; en

anglais : colony.

- Ensemble d'individus d'une même nation et

qui vivent à l'étranger dans une même région, une même

ville ; en anglais : community.

Notons que si les Américains emploient des termes différents pour chaque sens du mot colonie, la première

définition ne peut pas être envisagée puisque la France n'a jamais

occupé les Etats-Unis au XIXe siècle (4). Le second sens est non

seulement en adéquation avec le sujet traité, mais il est en parfaite

corrélation avec la définition d'un colon qui est " une personne qui a

quitté son pays pour aller exploiter une terre, faire du commerce, etc.,

dans une colonie", ou un " descendant de ces émigrés installé à demeure

dans ce pays et cohabitant avec les autochtones".

Pour utiliser le terme américain, étudions quelques communautés haut-marnaises et haut-saônoises installées aux Etats-Unis.

Frenchville

Les navires débarquaient généralement leurs passagers à New York. Les

Alsaciens-Lorrains s'établissaient dans cet état, ainsi que dans celui

voisin de Pennsylvanie, c'est donc évidemment dans cette région que nous

y avons trouvé des colons originaires de nos contrées. Margaret Mignot,

une généalogiste américaine, avait effectué tout un travail de

recherches portant sur ses ancêtres possiblement originaires de Paris,

de Picardie, de Lorraine et de l' est de la France. Or, ceux-ci avaient

des noms à consonance haut-marnaise ou franc-comtoise ; d'ailleurs, son

nom de jeune fille était Billotte. Or, c'est en Haute-Saône que le nom

est le plus répandu, variante Billiotte. Plubel, c'est un nom de

Fayl-Billot et de sa région, et Hugny, Lieigey, Picard, Roussey,

Fauconnier, Nodier, Denis, Voinchet, Rougeux, rien que des patronymes

locaux. Nos supputations se vérifièrent rapidement puisque nous

trouvâmes les actes correspondants aux ancêtres de la généalogiste dans

les registres paroissiaux et d'état civil des départements de

Haute-Marne et de Haute-Saône. Des membres de ces familles sont donc

partis en 1834 rejoindre d'autres de leurs compatriotes émigrés dès

1830-1831 qui s'appelaient Roussey, Plubel, Coudriet et Renaud. Tous se

sont installés à Frenchville en Pennsylvanie. Frenchville, un écart de

la commune de Covington dans le comté de Clearfield, à peu près au

centre de l' état de Pennsylvanie qui se trouve dans l'est américain,

juste en dessous de New York.

Un

aperçu de l'ancienne Frenchville où je suis né se trouve dans un court

article intitulé "American Gallic - The Mystery of Frenchville" qui a

paru en 1974 dans le Today Magazine du Philadelphia Inquirer. La

Frenchville d'aujourd'hui est assez différente. Voir :

http://engr.case.edu/merat_francis/flm/Frenchville/Frenchville_Today.pdf

Une vue de Frenchville aujourd'hui, 2015. Georgie lennon8705 CC BY-SA 4.0

Vers 1830, dans la région où allaient s'implanter les premiers colons,

c'est-à-dire le comté de Clearfield, il y avait 4 800 habitants sur une

surface d'environ 3 000km2. Si on rapproche ceci avec la Haute-Marne qui

a 6 200km2, cela ferait 9 900 habitants. Le plus gros contingent de

colons est arrivé en 1834. Il y avait plus d'une centaine de personnes

dont le plus âgé avait 82 ans. Tous venaient du sud haut-marnais et du

nord de la Haute-Saône. Ils ont tous été regroupés à Frenchville, appelé

ainsi parce qu'ils étaient tous français.

Pourquoi

partaient-ils? En 1832, les enfants étaient nombreux et nos campagnes

étaient surpeuplées. Un courant d'émigration entrainait vers l' Amérique

le surcroît de population. Ces colons avaient acheté des terres à un

financier américain qui leur donnait ainsi la possibilité de vivre comme

ils l'avaient toujours fait dans le pays de leurs ancêtres. Un parent

resté en Haute-Marne écrit (5) :

"les débuts furent excessivement

pénibles. Tout leur manquait, jusqu'aux vivres qu'il fallait se

procurer au loin. Ont eu faim bien des fois lorsque les rivières

débordées interceptaient les communications."

Petit à petit, les pionniers achetèrent du bétail et construisirent des fermes qui devinrent rapidement prospères.

"Les pépins, les noyaux et les greffes, emportés ou envoyés de France, devinrent bientôt des arbres de plein rapport."

Mais le territoire n'était pas favorable à la culture de la vigne dont

le rendement était faible, contrairement au sud haut-marnais, cantons de

Laferté, Varennes, Fayl-Billot, ou nord saônois, Amance,

Vitrey-sur-Mance...,.

Margaret Mignot, qui avait parfois mal

interprété les lieux d'origine de ses ancêtres, se heurtait à une

deuxième difficulté : l'américanisation des patronymes outre-atlantique.

- Billiotte est devenu Billott

- Bronoël est transformé en Brunwell

- Coudriet/Condret

- Denis/Dennis

- Gormont/Gormount

- Grossaint/Grossein, Grosurt

- Lecomte/Lecont

- Plubel/Plubell

- Rousselot/Russlow

- Viard/Veard

- Liegey/Leiga ou Leigey

- Rollée/Rolley ou Rollet, Roliet, Roby

- Hugueney/Hugini, Hugnot, Hugury

- Fauconnier/Vallimont

La

lecture de ces noms n'apporte aucun commentaire particulier, si ce

n'est le dernier. Fauconnier devient Vallimont. L'américanisation

logique aurait dû être Falconer. Les descendants actuels avancent deux

versions, relativement peu crédibles. La première proviendrait du fait

que quelques locaux auraient, en raison de la prononciation, vulgarisé

le nom de Fauconnier en "Fucking ay" à son arrivée à Frenchville. Ce qui

une fois traduit relève plus de l'insulte que d'un patronyme facile à

porter. La seconde hypothèse remonterait à une époque au cours de

laquelle un membre de la famille Fauconnier aurait travaillé pour le roi

de France. Il aurait formé des faucons à la chasse. Ainsi lui serait

venu son patronyme Fauconnier. Au moment de la Révolution française, son

nom aurait alors été changé pour éviter toute analogie avec le roi

auquel on venait de couper la tête. C'est d'autant moins vraisemblable

que les Fauconnier étaient implantés dans le sud de la Haute-Marne

depuis plusieurs générations et qu'ils faisaient partie des basses

classes de la société. De plus, le nom de Vallimont est apparu pour la

première fois au départ du Havre puisque Fauconnier figure sous ce

patronyme sur la liste des passagers du bateau Attica. Ce nom est-il un

pseudonyme, et Fauconnier avait-il quelque chose à cacher? Le mystère

demeure.

Le premier colon qui décède à Frenchville est Irénée

Plubell, en 1833, à l'âge de 55 ans. Comme il n'y avait pas d'église, la

messe d' enterrement fut dite dans sa maison, selon le rituel du

diocèse de Langres, car les pionniers avaient emporté dans leurs bagages

quelques ouvrages religieux. Quant au cimetière, il fut créé sur une

parcelle de terre, de deux acres, donnée à la collectivité par un colon

nommé François Lamotte. En 1840, une église en bois rond fut construite

non loin du cimetière. Elle fut frappée par la foudre en 1863. Un lieu

de culte en pierre fut alors bâti par les habitants du lieu en 1870 et

consacré trois ans plus tard.

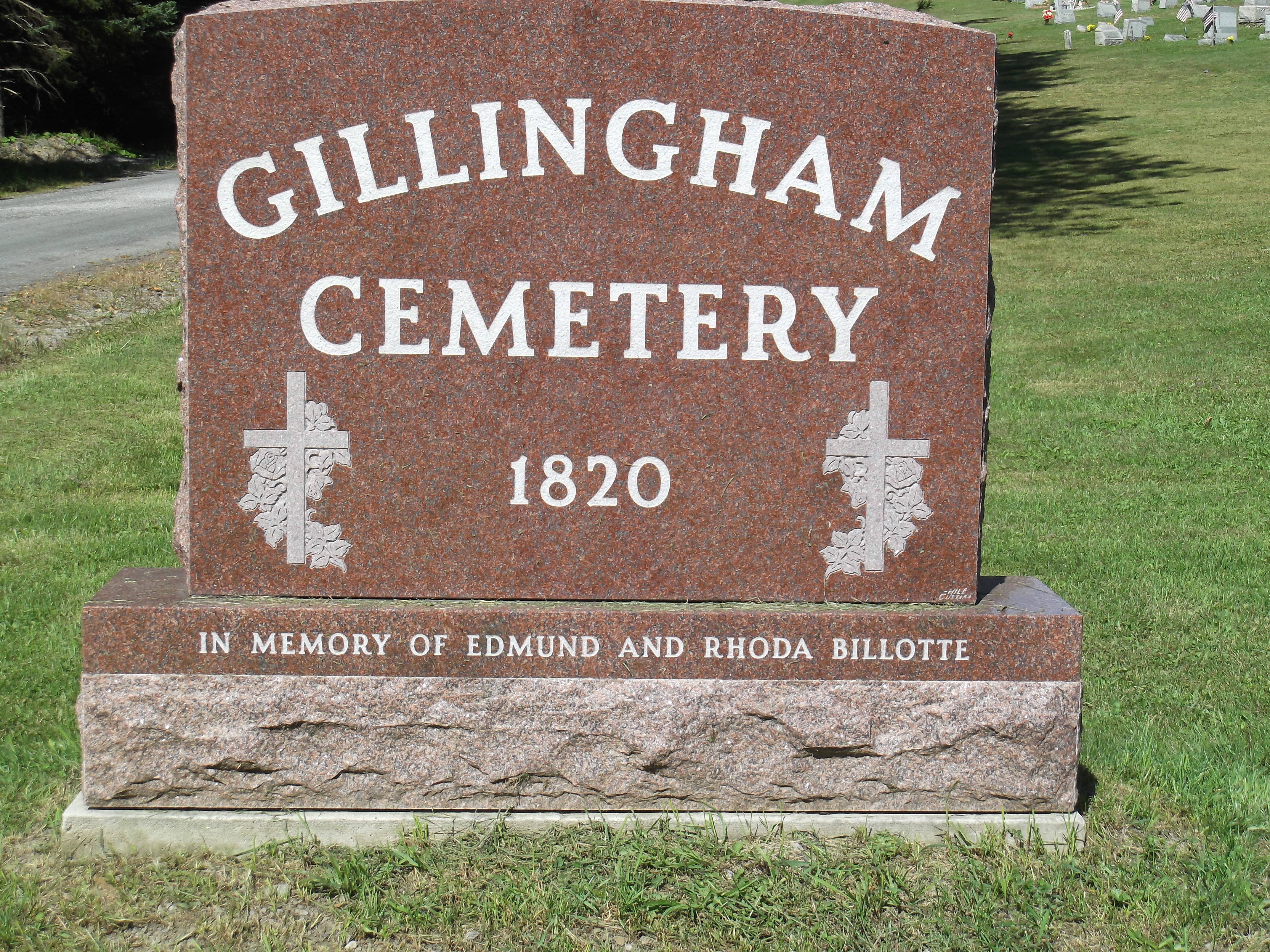

Cimetières à Frenchville, Clearfield County, Pennsylvania, USA

- Gillingham cemetery

Photo : Jamie Price

- Saint Mary of the Assumption Cemetery ; également appelé Frenchville

Cemetery. "Il est situé sur le côté nord de la route de Frenchville

(route de canton 638) à environ 0,1 miles à l'ouest de son intersection

avec Dales Drive. "

Ici, vous trouverez la liste des noms des personnes enterrées. Sa réalisation a été achevée au cours de l'été 1978. Elle est conservée par la Clearfield

Historical Society. L'auteur ou les auteurs en sont inconnus. Avec l'aimable autorisation de Sue et

Tom Moore.

Photo : Eillen

St. Mary of the Assumption Parish

64 St. Mary's Lane , Frenchville , PA 16836

Il permettait d'accueillir près de 200 personnes. Quand l'église fut

achevée, une fête paroissiale fut organisée sous la forme d'un

pique-nique rassemblant toute la communauté "frenchvilloise". Les années

passant, les habitants ont continué à se réunir, et à collecter des

fonds. Ceci leur a permis d'obtenir assez d' argent pour construire le

clocher de l' église en 1890. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'

aujourd'hui encore, le Picnic a toujours lieu chaque troisième week-end

de juillet.

Chaque troisième week-end

de juillet, le Picnic annuel de Frenchville

À suivre...

Didier Desnouveaux, Émigrés bassignots et comtois aux Etats-Unis de 1830 à 1870, les Cahiers haut-marnais, n° 293, 2019/02, pp. 15-20.

1. Cette communication, prononcée lors du colloque "Étrangers en Haute-Marne, Haut-Marnais à l'étranger" organisé par les Cahiers haut-marnais le 9 décembre 2012, emprunte de larges extraits à l'ouvrage Keskidees, émigrés bassignots et comtois aux Etats-Unis, 1830-1870, co-écrit par Didier Desnouveaux et Lionel Fontaine et publié par le Club Mémoires 52 en 2011.

2. Arrière-pays d' Alger.

3. P. 456.

4. À l'exception de la Louisiane, et seulement jusqu'en1803. Même dans la Louisiane du XVIIIe siècle, qui représentait un tiers des Etats-Unis actuels, le nombre de colons français, et volontaires, est resté très limité.

5. A. Mulson, Histoire de Pierrefaite, avec Ouge, ancienne succursale, Montesson, annexe, Langres, Rallet-Bideaud, 1898.

php

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire